Há cinco anos, uma bigorna (metafórica, claro) caiu sobre minha cabeça. Era uma adulta (jovem adulta, para esclarecer) esquerdista (light, como se dizia à época) que vivia no bairro mais descolado da cidade e achava o debate de classes uma terminologia meio pesada, ou datada. Então, o que aconteceu? Fui chamada no concurso da Prefeitura de Porto Alegre e parei de dar aula nas escolas centrais, mantidas pelo Estado (ia trabalhar caminhando, inclusive, nem me ocorria ter um emprego em que dependesse de ônibus).

Muitas pessoas acharam que fiquei “rica”, pois professores municipais recebem um salário muito melhor do que os estaduais. Eu diria que, hoje, os municipais recebem — apenas — e discutir as diferenças das Redes (Estadual e Municipal) me interessa, mas não nesse texto, afinal, tu já leu o título e criou expectativas. Voltando ao assunto central: eu também achei que tinha ficado “rica”, porque havia um monte de outras condições de trabalho que me atraíam, além da grana.

Há cinco anos, fui trabalhar em duas periferias: Lomba do Pinheiro e Vila Nova. Fui a dois espaços que, nem de longe, são os mais conturbados da Cidade. Conhecer essas comunidades tem me permitido mudar completamente o que penso sobre quase tudo relacionado a posicionamento político, costumes, sociedade, organização dos espaços públicos. Inicialmente, não conhecia o senso de comunidade, em que eu não era uma igual aos que ali viviam, ao contrário, era hostilizada antes de qualquer coisa. E não entendia tal mecanismo. Havia uma sensação inicial super parecida a Dogville. Trabalho, desde então, com adolescentes que estão “saindo” dessas escolas, para cursar o Ensino Médio, geralmente, no centro. As escolas municipais, em Porto Alegre, se caracterizam por estarem nas periferias e oferecerem, majoritariamente, o ensino fundamental.

Logo que comecei a trabalhar nesses espaços, tive alguns passeios pedagógicos na zona central da Cidade. Bem, eu julgava, inicialmente, que os alunos não sabiam se comportar nesses eventos: teatro, ônibus, centro da cidade. Poderia compreender como uma parte significativa da classe média faz: explicar o comportamento através do desajuste. Então, famílias desorganizadas, situação de vulnerabilidade econômica, violência ao redor seriam os motivos para a “falta de comportamento”. Quantas vezes não lemos essa argumentação e repetimos essa ladainha, não é mesmo? Às vezes, repetimos essa fórmula, mesmo com boa vontade, fazendo a diferença entre nós e eles, em que nós seríamos os civilizados, no nosso esquema mental: uma pretensão, lógico. Mas, aos poucos, entendi que, para trabalhar, entrava na comunidade (que era cada vez menos hostil, por sorte), mas a comunidade não vinha até a CB (Cidade Baixa, meu bairro, onde estou, agora, escrevendo esse texto imenso). Os alunos não conheciam a cidade onde moravam (e os motivos, bem, os motivos todo mundo repete como senso comum).

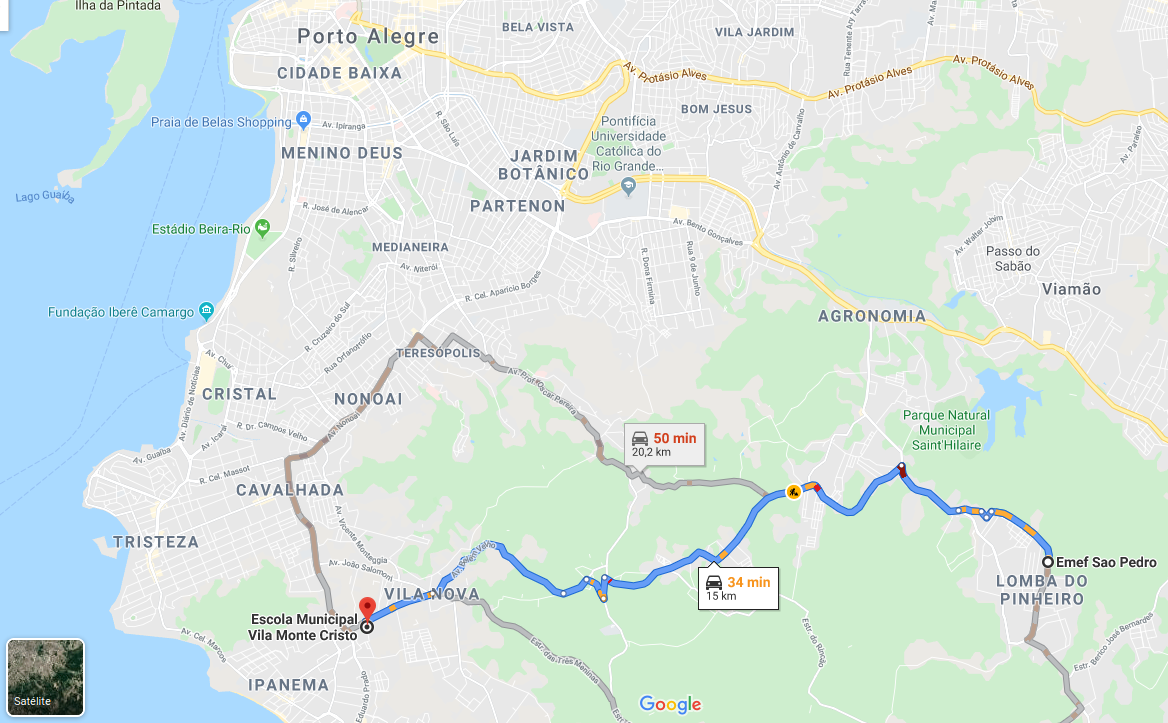

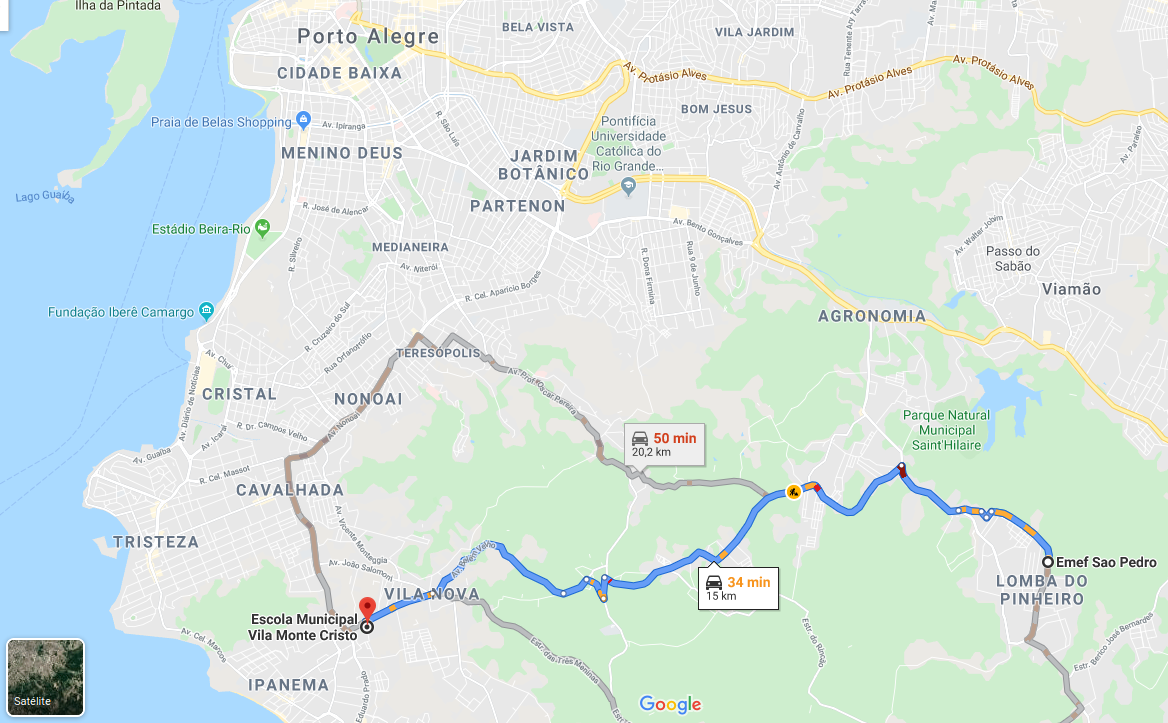

Para que chegasse no horário das escolas era um inferno, pois a mobilidade não funcionava nem para mim, a garota (adorei “garota”, deixa minha síndrome de Peter Pan) da classe média, nem para as pessoas das comunidades. Nos primeiros anos, ainda, em três dias na semana, eu tinha de sair da Lomba do Pinheiro e me deslocar até a Vila Nova, durante o período do almoço, o que era extremamente desagradável pelo pouco tempo disponível. Esse foi o preciso momento em que descobri o que significava mobilidade urbana, da pior maneira, na carne. Na verdade, descobri a falta dela. Eram caronas cronometradas, ou três ônibus, se tivesse sorte. Era comum almoçar sanduíche no coletivo, quando conseguia sentar. Era cansativo começar a aula da tarde, sem ter feito intervalo decente. Para ilustrar, segue abaixo a distância entre as escolas e, para quem conhece a Cidade, pode perceber a noção da imensa dificuldade de ir de um ponto a outro, já que são bacias com comunicação quase nula (quase nula, porque houve alguma melhora com os sistemas dos Ts).

O transporte era uma bosta, para mim. Mas a passagem cara, os ônibus em péssimas condições, os raros horários oferecidos eram os elementos que faziam a mobilidade urbana péssima para mim se converter em horrível a impossível para aquelas famílias que lá longe moravam. Compreendi melhor quando, em um daqueles passeios pedagógicos, os alunos disseram que foram para “Porto Alegre”. Inicialmente, achava que essa expressão se justificaria na Lomba do Pinheiro, porque o bairro, antigamente pertencente ao município de Viamão, acabou se anexando à Porto Alegre recentemente. O fato é que não demorou muito para escutar a mesma coisa (“vamos para Porto Alegre?”) na Vila Nova.

Com o tempo, passei a perguntar aos alunos do terceiro ano do ciclo C (o equivalente ao 9º ano do fundamental, nossos “formandos”, cuja idade varia entre 14 e 17 anos) quantos conheciam o centro da Cidade. Quase todos já tinham ido ao centro: desce do ônibus, faz um documento, volta para o ônibus e, assim, se perde um turno inteiro e não veem nada além disso. Descobri, ao longo do tempo que a gurizada não conhece o centro de Porto Alegre, que é comum o relato de que nunca pegaram ônibus sozinhos, mesmo os mais velhos, e que não conhecem mais de dois bairros além do seu, de origem. Não vão à praia nem ao interior, ou seja, a imensa maioria de alunos passa suas férias em casa.

Em se tratando da oferta, os ônibus, nessas comunidades, são “abundantes”, quando se considera o horário comercial da Cidade. As pessoas que vivem nas periferias passam em torno de uma hora no ônibus (moradores de bairros mais ao sul da Vila Nova podem ter viagens ao centro cuja duração pode ser de quase duas horas), o intervalo entre viagens costuma ser de, mais ou menos, 15 minutos em horários de pico e, frequentemente, algum desses ônibus “some” — o que nos obriga esperar por meia hora e não, apenas, os 15 minutos previstos. Esse parágrafo trata de muitos dados problemáticos: a) na periferia, não há muitas opções de linhas, portanto, UMA única linha, que seja a cada quinze minutos em horário de pico, leva muita gente sem conforto, de forma precária (para amenizar isso, existem algumas linhas “rápidas”, que não param em todas as paradas e funcionam, principalmente, nos horários de maior demanda); b) o tempo de demora de uma viagem da periferia para o centro desestimula conhecer o centro, ou seja, a pessoa pega o ônibus, faz o que precisa no centro (geralmente trabalho) e corre para estar de volta no seu bairro; c) fora do horário de pico, o intervalo entre as viagens costuma ser de 25-30 minutos. Toda essa informação é referente ao uso dos ônibus de segunda a sexta, durante o dia. Aos sábados, há horários “decentes” apenas até às 14h (hora de trabalhar); noites em todos os dias, sábados à tarde e domingos são uma vergonha, tratando apenas dessa questão: a oferta de viagens e o tempo de espera pelo ônibus. Em suma, os ônibus, em Porto Alegre, servem meramente para levar trabalhador ao emprego; ora, essa visão não pode nem deve ser a única função do transporte coletivo, pois, com isso, tira do cidadão o direito a conhecer, a se apropriar e a usufruir do espaço comum, que é a cidade.

O preço da passagem também interfere imensamente nessa dinâmica, é claro. A passagem de ônibus em Porto Alegre é muito cara, a mais cara entre as capitais. Para sair com três filhos e passear no Gasômetro no fim de semana, por exemplo, uma mãe da periferia gastaria quase 40 reais em passagem. É um absurdo, se pensarmos no poder aquisitivo das pessoas. Além disso, não há mais programas mensais de “passe livre”, em que um domingo por mês não havia cobrança de passagem e, tanto a gurizada, como as famílias, podiam usufruir de sua cidade. O uso de ônibus, que naturalmente prioriza o deslocamento para o trabalho e para os estudos, tornou-se instrumento cidadão para apenas esse tipo de transporte. É tão caro que pessoas não são contratadas pelo custo do deslocamento. É tão caro que alunos evadem, porque não conseguem pagar metade do valor do ônibus ao longo do mês. É tão caro que não serve para o lazer. É tão inseguro, ineficiente e incompetente que mal serve para o trabalho, de modo que a classe média está substituindo o ônibus, sempre que pode, pelo Uber (e assemelhados). Mas o que faz, então, a periferia, que precisa usar o transporte coletivo?

A periferia é tratada, de maneira geral, muito mal, em Porto Alegre. Não há cuidado com esgoto, com calçamento, com limpeza urbana, com organização nos bairros, com moradia decente, com assistência à saúde. As pessoas que vivem na periferia são tratadas como menos do que seres humanos. Sobre a mobilidade urbana, não apenas mas especialmente nas periferias, a parada de ônibus não tem iluminação. A Prefeitura mantém gramas altas e arbustos sem poda ao redor das paradas. Várias paradas não têm cobertura. A Prefeitura lançou um aplicativo para checagem de horários dos ônibus (segundo a EPTC, toda a frota da cidade tem GPS) que não funciona, ora porque o aplicativo está fora do ar, ora porque as informações do aplicativo não condizem com a realidade. Os ônibus são excessivamente antigos, barulhentos, sem cuidado e sem limpeza. A classe média que pegue Uber.

Com o tempo, passei a entender, em alguma medida, aquele comportamento dos alunos que era tão estranho, logo que fui admitida nas escolas municipais. A periferia não é sem educação. Não é agressiva. Não é “agitada”. Não sofre com algum desajuste. A periferia é maltratada. As populações que vivem longe do centro sofrem muitíssimo mais com a gentrificação. A periferia é segregada e desrespeitada. O transporte público é apenas mais uma das dimensões que contribui para essa hostilização da periferia. Esse tratamento agressivo é tão óbvio para mim, que assusta. Para o morador da periferia, por outro lado, essa dimensão cruel da mobilidade urbana é, igualmente, óbvia, mas não causa estranhamento, pois o sujeito precisa sempre reclamar da falta de água, da falta de luz, da falta de tudo, o tempo todo e ninguém lhe dá ouvidos.

Gosto de levar os alunos ao centro, para fazer o passeio do ônibus turístico e para que usufruam da cidade, num aparelho diferente e inusitado. O passeio é um serviço oferecido pela Prefeitura. Não há isenção para alunos das escolas municipais (apenas para as turmas de B10, o equivalente ao 4º ano) e, mesmo as turmas que usufruem da isenção, precisam pagar a passagem que os leve até o centro (embarque da Linha Turismo). Esse ano, para a realização desse passeio, cujo custo seria de 24 reais por aluno, fiz uma rifa. Mesmo assim, foram poucos. Porto Alegre é tão distante e desinteressante para os alunos, que uma turma de C30 (equivalente ao 9º ano) não quis fazer gratuitamente o passeio da Linha Turismo como presente de formatura. A própria Cidade não acolhe seus cidadão. A própria Cidade é inóspita. Como, há cinco anos, eu iniciaria um trabalho na comunidade desejando ter super receptividade, se tudo o que chega para aquelas populações, vindo de “Porto Alegre”, da “Prefeitura”, das “secretarias municipais”, é precário e desumano?

Essa semana, o Executivo — que não tratou da mobilidade urbana ao longo dos últimos três anos, mas facilitou o lucro das empresas que oferecem o serviço, além de precarizar, ainda mais, a empresa pública de transporte — lançou um pacote para diminuir o preço da passagem (sem afetar o lucro das empresas). Era uma mágica nunca vista. Onerava todo o resto da cidade e todos os demais serviços, mas realmente diminuiria o valor da passagem. Segundo o Sul21, “a Prefeitura diz que conseguiria reduzir em R$ 1,00 a tarifa de 2020 e, a partir de 2021, oferecer passe livre para todo trabalhador formal, passagem de no máximo R$ 2,00 para o usuário geral, passe estudantil a R$ 1,00 e isentar as empresas do vale-transporte“. O custo dessa proposta era alto e irreal. Inclusive o próprio partido do prefeito disse que havia erros imperdoáveis na condução dessas medidas: a) pouco tempo de votação na Câmara de Vereadores; b) nenhum debate sobre o pacote e seus impactos; c) elementos inconstitucionais; d) medida eleitoreira (o prefeito tem rejeição imensa) que funcionaria como chantagem (“viu? pelo menos eu tentei. eles que não votaram…”); e) apenas alguns responsáveis pela mobilidade no Governo tinham informação sobre o tal projeto. A Câmara cancelou essa votação, porque era absurda mesmo — aliás, embora a Câmara vote com o prefeito, ela tem sido o espaço para amenizar suas maldades, que sempre podem ser piores do que o que tem sido aprovado. O prefeito, tão interessado no pacote, estava no litoral, durante a votação. Sobre as medidas, nem todas eram absurdas — seu conjunto, sim, e várias merecem aprofundamento –, porém demandam tempo de debate e avaliação dos impactos na Cidade (para saber quais medidas e analisar, clica AQUI).

Desde que comecei a trabalhar para o Município, repensei a diferença absurda de classes. Embora me sinta tão “classe trabalhadora” como as pessoas com as quais convivo na comunidade, agora na Vila Nova, e aprenda com os espaços diferentes, não posso dizer que as escolhas são iguais entre nós. Pelo lugar que vivo, posso escolher o bairro que vou, com facilidade. Tenho ônibus disponíveis de quase todas as bacias e poderia ir a muitos lugares. Conheço vários bairros, sei andar na cidade. Por isso, aprendi a estar fora dela também. A população de periferia tem esse direito quase negado, pois sua locomoção é restrita e utilitária.

Há um perfil de Twitter e Facebook de que gosto muito e interajo bastante sobre o tema da mobilidade urbana, que é o MOL — Meu Ônibus Lotado. Sempre que tenho oportunidade, compartilho suas publicações, porque elas me permitem entender cada vez mais a cidadania que pode ou que é impedida de ser exercida no simples ato de andar e conhecer sua cidade. Esse, enfim, é um direito cidadão que civiliza e que permite que diferentes se encontrem, se respeitem, convivam. Estes senhores públicos, que nos separam inclusive fisicamente, nos querem cada vez mais apartados, ignorantes e ignorados em nossos próprios espaços. Somos abandonados pelo nosso próprio lugar no mundo. Em Porto Alegre, parece que já o perdemos.